[4/4]

«La beauté réside dans la vérité même de la vie, pour autant que l'artiste la découvre et l'offre fidèlement à la vision unique qui est la sienne.» Andreï Tarkovski, Le Temps Scellé (1989)

jeudi 15 mars 2012

« La Vie est belle » (It's a wonderful life) de Frank Capra (1947)

[4/4]

mardi 13 mars 2012

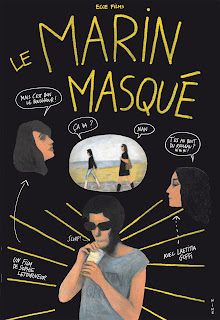

« Le marin masqué » de Sophie Letourneur (2012)

Apparemment remarquée par un premier long métrage que je n’ai pas vu (et que je ne verrai pas), Sophie Letourneur rempile illico avec ce moyen métrage parfaitement calibré pour une génération de trentenaires parisiens "adulescents" (comme on dit désormais), que l’on imagine aisément englués dans un embourgeoisement moral et un néant spirituel qui confinent à la pathologie psychologique. «Le marin masqué» raconte la virée de deux jeunes parisiennes à Quimper, le temps d’un week-end, l’une, heureuse en amour, cherchant à faire oublier à l’autre l’échec de sa vie sentimentale. Après avoir recroisé un éphémère amour de jeunesse, la première rentrera à la capitale nostalgique et angoissée quant à l’avenir de son couple, tandis que la seconde aura retrouvé un brin d’entrain. Sophie Letourneur dresse, bien malgré elle, le portrait (fort réussi cela dit) d’une génération atomisée et infantilisée, au style de vie moralement anomique. Lorsqu’on scrute l’insondable richesse et profondeur de l’existence, les petites contrariétés de ces deux ados gâtées ont bien du mal à revêtir la moindre once d’intérêt… Pour ma part, ce naturalisme de bas étage est au cinéma ce que cette nouvelle chanson française, disons à la Bénabar, est à l’art musical : sa forme la plus crasse et la plus pauvre. La réalisatrice cherche pourtant, par tous les moyens qu’elle connaît, à s’écarter du naturalisme plat de son film, par l’utilisation du noir et blanc, d’effets sur l’image (cadre détouré) et par les moyens de la distanciation sonore (voix off). En vain... Au final, elle ne fait que filmer "comme" : comme le Garrel de «La frontière de l’aube» (la qualité de la photographie en moins), couvert d’un jeu sur deux niveaux sonores rappelant le Godard de «Bande à part». Mais contrairement à ces évidentes références, rien dans son film ne justifie une telle stylisation, et le film ne décolle jamais vers autre chose que la pesante trivialité des discussions de ces 2 copines, enfermées dans une petite bulle bourgeoise que l‘on crèverait d’envie de faire éclater… Là où Eustache, dans «La maman et la putain», dressait le portrait d’une jeunesse assez similaire de par sa médiocrité spirituelle pour montrer l’effondrement moral d’une société, Sophie Letourneur cherche vainement à donner de la profondeur à cette jeunesse en lui accolant un sentiment nostalgique. La vulgarité du langage des personnages de «La maman et la putain» était à l’image de leur perdition. Ici, dire que l’on est constipé ou que l‘on a ses règles n’a pour objectif qu’un pitoyable effet de réel. Bien évidemment, cela se fait au prix de la poésie, après laquelle court désespérément la jeune cinéaste... «Le marin masqué» est un film que l’on pourrait qualifier de régressif, réalisé par une fifille à son papa, qui rêverait de remonter voir le monde sur les épaules de ce héros paternel qu’aucun jeune homme de passage ne peut égaler. Telle est bien la seule "idée" de ce film, désolant par ailleurs, idée largement soulignée par une fermeture à l’iris sur la figure de ce marin masqué qu’est la figure paternelle : la petite fille est amoureuse de son papa chéri… Qu’il est dur de devenir adulte!

[0/4]

mardi 6 mars 2012

« Je veux seulement que vous m’aimiez » (Ich will doch nur, daß ihr mich liebt) de Rainer Werner Fassbinder (1976)

«Je veux seulement que vous m’aimiez» est un très beau mélodrame, probablement celui dans lequel Fassbinder parvient le mieux à traduire l’innocence blessée de personnage en quête d’amour, broyés par une société de l’argent et de la consommation incompatible avec le sentiment. Cette société, en détruisant l’amour dans les affaires humaines, accule les êtres sensibles au manque d’affection et les plonge dans un insatiable sentiment de soif sentimentale. Pour combler cette solitude affective, le personnage du film, Peter, tente alors d’acheter l’amour des autres en les comblant de cadeaux ou en travaillant pour eux gratuitement (il construit la maison de ses parents), au prix de sa ruine financière et de son humiliation morale. Mais l’amour ne peut s’acheter, car il n’évolue pas dans le même référentiel de valeur. Peter fait la cruelle expérience de l’impossible conversion des biens matériels en sentiments amoureux. Bien au contraire, son air de chien battu, son incapacité à se révolter, sa candeur insouciante conduisant à des situations impossibles et l’acculant au mensonge, inspirent bien plutôt le mépris ou la colère des autres. En quête initiale d’affection et de tendresse, Peter se retrouve ruiné, dans une situation qu’il ne peut plus surmonter, et à bout de nerfs, épuisé, il commet l’irréparable. L’acte meurtrier devient le seul moyen qu’il trouve pour se sortir de cette situation infernale. C’est finalement la prison qui lui permet de recouvrer sa liberté, en tirant un trait sur ses ennuis… Fassbinder fustige une consommation motivée par le seul désir de faire "pareil", de faire "comme" ("pourquoi n'aurai-je pas droit à ce qu'ont les autres?"), mais totalement éloignée des besoins réels. Peter apparaît alors comme la victime d’une interaction spéculaire qui pousse au confort bourgeois. Il arrive libre à Munich, puis il commence à gagner son argent, ce qui le conduit inéluctablement à la consommation, qui elle-même le démunit de sa liberté. Il devient soumis à des pulsions qu’il ne parvient pas à contrôler. Là où dans l’imaginaire de la propagande publicitaire la consommation est l’expression de la liberté (celle, trompeuse, de choisir), Fassbinder nous montre froidement qu’elle est en réalité un outil de mise en esclavage. Le crédit comme aliénation. Peter se ruine dans tous les sens du terme : il accumule les dettes et s’use la santé. Plus fragile que les autres, car plus sensible, il est un témoin du dysfonctionnement profond de la société libérale, société du pouvoir de l’argent et non du pouvoir des valeurs, où la morale est privatisée. Fassbinder montre aussi l’origine du malaise psychologique du personnage par un troublant flash-back sur son enfance (la séquence de la fessée). Le cinéaste insiste par la suite sur l’aspect étrange de la relation entre Peter et ses parents, signant probablement là son film le plus freudien. Produit pour la télévision, «Je veux seulement que vous m’aimiez» avait vocation à toucher le plus grand monde. C’est donc un film simple, séduisant mais qui en même temps révèle une riche construction scénaristique basée sur une structure temporelle non linéaire assez audacieuse pour le petit écran. Le film se présente comme un vaste flash-back, la confession de Peter à son assistante sociale, et comme pour «L’année des 13 lunes», le récit fonctionne sur un processus de remémoration, ponctuellement perturbé par des flashs qui traduisent des résurgences incontrôlées du drame final. Une œuvre touchante et profonde à la fois, populaire dans le bon sens du terme, et qui, loin d’être mineure dans la filmographie de Fassbinder, en constitue au contraire l’une des pièces maîtresses.

[3/4]

dimanche 4 mars 2012

« Agora » d'Alejandro Amenábar (2009)

jeudi 1 mars 2012

« Les Amants crucifiés » (Chikamatsu monogatari) de Kenji Mizoguchi (1954)

[4/4]

lundi 27 février 2012

« L’année des treize lunes » (In einem Jahr mit 13 Monden) de Rainer Werner Fassbinder (1978)

«L’année des 13 lunes» est un mélodrame désespéré, d’une terrible noirceur. C’est l’histoire d’un homme devenu femme par amour pour un autre homme qui ne l’aime pas. Le film fonctionne sur la base d’un processus de remémoration. On découvre progressivement le passé de ce transsexuel, Elvira, et lorsqu’on a reconstruit son histoire, qui s’apparente à un chemin de croix, c’est pour assister à sa mort. Fassbinder montre là une vision très sombre de l’existence. La quête d’amour du personnage l’accule à la souffrance et le condamne à l’indifférence. En contrepoint, la cruauté conduit au succès et à l’estime (même redoutée). Il semble que l’individu sentimental n’ait pas sa place en ce monde. Il n’en connaît pas ou en refuse les règles, et sa seule issue est dans le suicide (vu comme un désir insatisfait de vivre et non comme un désir de mort). C’est un véritable cri de détresse que lance Fassbinder à travers le personnage d’Elvira. Ce personnage permet de retrouver une figure récurrente du cinéma de Fassbinder, celle de l’individu pur dans ses intentions, de l’individu bon et aimant, généreux, rejeté et bafoué par une société (capitaliste en l’occurrence) qui ne s’est pas construite sur les valeurs d’amour et de fraternité. Une société qui dans son principe et ses présupposés (en s’appuyant notamment sur l’anthropologie pessimiste de Hobbes) a profondément changé l’homme, sa nature, pour en faire un individu insensible, égoïste et calculateur. Tel est le malaise profond de Fassbinder qu’il traduit dans ce film par la souffrance d’Elvira. «L’année des 13 lunes» est une réflexion sur la souffrance de celui qui aime sans retour. Fassbinder, en abordant également la thématique, peu traitée à l’époque, de la transsexualité, condamne le sort inlassablement réservé aux minorités et aux plus faibles (ceci concerne également le cancéreux et les deux personnages noirs du film, condamnés à être serviteur ou à finir pendu au bout d’une corde). Si l’on juge du degré d’évolution d’une civilisation à sa façon de considérer et de s’occuper des plus fragiles et des plus démunis (les enfants, les fous, les malades, etc…), le constat de Fassbinder est sans appel. Pour éviter de sombrer dans le pathos et le sentimentalisme, le cinéaste joue des décalages entre le côté terrible des faits filmés et la manière dont ils sont représentés. Fassbinder, par ces décalages, cherche à déréaliser certaines situations extrêmement dramatiques, épargnant de ce fait au spectateur d’harassantes scènes d’hystérie, de pleurs, d’apitoiement, etc… Cette manière de créer du décalage n’est cela dit pas toujours très finement rendue, notamment lors d’une scène dans un abattoir venant en illustration d’un texte de Goethe, et qui joue un peu trop facilement la carte de l’image choquante. Cette séquence crue dans laquelle nous assistons au spectacle insoutenable de bouchers égorgeant des bovins se présente également comme une métaphore un peu trop appuyée de l’existence d’Elvira. Mais l’intention n’est pas mauvaise. Par ailleurs, l’intrigue, sous forme d’enquête sur le passé d’Elvira, progresse par monologues successifs (la bonne sœur, le cancéreux, Elvira elle-même), monologues parfois un peu trop écrits, lus. Le cinéaste, qui préfère ne pas utiliser le flash back, peine à trouver des solutions narratives cinématographiques originales pour dévoiler ce passé, et se réfère à des moyens de mise en scène empruntés au théâtre. Dans la seconde partie, le film change de ton et bascule dans l’absurde et l’abstraction. On a là de toute évidence les meilleurs passages du film, très étranges et qui font de «L’année des 13 lunes» est un film éprouvant, plombant, mais traversé de quelques belles fulgurances.

[2/4]

vendredi 24 février 2012

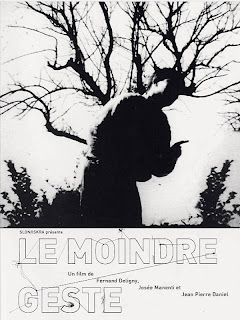

« Le moindre geste » de Fernand Deligny (1971)

«Le moindre geste» est un film bien singulier, sans réalisateur et sans auteur au sens où on l’entend usuellement, sans comédien non plus (personne n’y joue un rôle) et, presque, sans trame scénaristique. Dès le début du film, il y a bien quelques cartons qui annoncent toute l’histoire, mais plus à la manière d’une tâche à expédier et dont on cherche à se débarrasser, que comme une introduction à un récit à venir. Il est donc question de Yves et Richard qui s’évadent de l’asile où ils sont suivis. Richard tombe dans un trou en voulant se cacher tandis qu’une jeune fille d’ouvrier trouve Yves déambulant et le ramène au centre. Le film joue plus ou moins le jeu de son scénario durant les premières minutes puis l’abandonne totalement sur les ¾ du film, avant de s’y raccrocher de manière bien anecdotique dans les dernières minutes, simplement pour pouvoir prétexter une fin au film. Celui qui guide les images, c’est bien Yves. Le déroulement du film n’est que le déroulement du fil de ses pensées et de ses expériences. Comme le titre l’annonce, il y a une attention extrême apportée aux gestes de ce garçon. L’un d’eux est récurrent : le motif du nœud et du laçage que Yves ne parvient jamais à accomplir, malgré son obstination. Ce motif devient symbole de la maladie mentale de Yves : cette impossibilité de relier, de reconnecter deux éléments irrémédiablement disjoints (lui et la société). Cette maladie peut parfois ressembler à un refus obstiné de se socialiser dans un monde humain qui à ses yeux n’a aucun sens. "Bande de cons!" jette t’il au visage de cette société. Le travail de Deligny n’est pas de chercher à insérer par divers moyens Yves à la société mais de le laisser marcher, et de marcher à ses côtés. C’est un cinéma de l’errance, et d’un vagabondage sans autre justification que lui-même, traçant ces fameuses lignes d’erre, ces trajets qui inspireront le travail de Deleuze et Gattari. «Le moindre geste» donne à observer l’expérience d’un corps. On y voit Yves regarder, toucher, sentir. C’est une fascinante expérience de captation de la vie dans son essence sensorielle, qui invite le spectateur à ressentir et à se plonger dans une sorte d’état primal, cherchant ainsi à le connecter, par les sens, au monde dans lequel évoluent les autistes. Deligny n’est pas un cinéaste, et il reste ici un pédagogue qui cherche les moyens d’utiliser l’image cinématographique comme outil et en tant qu’expérience pour prolonger son travail sur l’autisme. Le passage de ce non cinéaste dans le cinéma permet alors de questionner le cinéma car celui-ci y est ramené à l’état de page blanche. Cela nous vaut des images, des intuitions et des instants extrêmement précieux. Formellement, le film se présente dans un noir et blanc très contrasté avec une bande son totalement asynchrone. C’est un film muet par dessus lequel viennent se superposer des enregistrements sonores de Yves, mais ces enregistrements ne cherchent aucunement à coller de près ou de loin au mouvement des lèvres du personnage. Ce décalage n’en illustre que mieux encore cette impossibilité pour les autistes de se synchroniser à un monde régi par le langage. Comme chez les Staub, le plus important réside ici dans la parole. La parole de Yves est omniprésente et s’exprime dans une sorte de diatribe qui rappelle les éructations poétiques d’Antonin Artaud («Pour en finir avec le jugement de Dieu») mais qui peut aussi évoquer une version oralisée de l’écriture sonore et exclamative de Céline. Cette parole n’est pas insensée et traduit même une grande cohérence. Yves semble condamner, parfois avec cynisme et ironie, d’autres fois sous la forme de la lamentation, la guerre, la technologie, la politique, la religion, l’asile… Il singe un commentateur de radio, nous renvoyant au ridicule de nos conventions. Il apparaît alors comme profondément inadapté au monde qui l’entoure et ne peut trouver du réconfort que dans une nature souveraine. Cette nature semble la seule à même de pouvoir le sauver : il s’y comporte en enfant, susceptible de s’émerveiller sur un simple tas de pierre, de jouer à casser des branches d’arbre ou à sauter dans l’eau. «Le moindre geste» est un film difficile à cerner car il ne répond pas aux canons habituels du cinéma. Je n’ai pas la prétention à juger d’un tel travail par une note, mais je peux dire que c’est une expérience unique, importante sans aucun doute, et qui, en cette époque où le cinéma semble désespérément tourner en rond sur lui-même, mériterait que l’on s’y intéresse de près.

mercredi 22 février 2012

« Close-up » de Abbas Kiarostami (1990)

Hossein Sabzian, un pauvre père de famille vivant difficilement de son travail intermittent dans une imprimerie, se fait passer auprès d’une famille aisée, les Ahankhah, pour le cinéaste iranien Mohsen Makhmalbaf, et en vient rapidement à leur promettre de les faire jouer dans son prochain film. Finalement démasqué, Sabzian est inculpé pour tentative d’escroquerie. Apprenant ce fait divers, Abbas Kiarostami se dépêche de réunir équipe et matériel et demande à obtenir les autorisations pour venir filmer le procès. Il en naîtra ce film magique qu’est «Close-up» et qui demeure encore le chef d’œuvre le plus extraordinaire de Kiarostami. Le cinéaste y déploie un dispositif extrêmement habile, mêlant passages reconstitués filmés après le procès et éléments documentaires, dispositif culminant au cours du dit procès qui alterne le vrai et le faux d’une manière si discrète qu’il devient impossible de distinguer ce qui est joué et ce qui a été réellement filmé pendant l’audience. Le cinéaste est très clair dans ses intentions : il s’agit de mettre en place un dispositif faux, et d’aligner une série de mensonges qui permettent de faire éclater, in fine, une vérité plus grande. De toute évidence, Kiarostami n’aurait jamais pu atteindre une telle vérité, n’aurait jamais pu sonder aussi profondément l’âme de Sabzian dans le cadre d’un "vrai" documentaire. La frontière entre réalité et fiction est ici extrêmement poreuse puisque les passages fictionnels ne sont que des scènes rejouées par les personnages qui interprètent leur propre rôle. De plus, les utilisations du faux (comme par exemple la séquence rejouée de la rencontre dans le bus de Sabzian et de Mme Ahankhah) nous renseignent directement sur le vrai, nous poussent à nous interroger (comment ces séquences ont-elles pu être tournées?) et nous permettent ainsi de comprendre beaucoup plus richement la nature de la relation qui s’est nouée entre Sabzian et ses victimes (et d’entrevoir ainsi dès le début le pardon accordé par la famille). Le dispositif mis en place par Kiarostami permet de toucher au plus intime de Sabzian, de comprendre et de ressentir ses souffrances. Kiarostami arrive, par la richesse de cette approche, à en faire une figure universelle qui nous touche énormément, car elle fait résonner en nous les notes de la passion. «Close-up» est un film sur la passion. Sabzian est un homme passionné, au-delà du raisonnable (mais c’est là un pléonasme), qui nous rappelle avec force que l’origine grecque du mot passion est "souffrir". Le film est alors à la fois une riche réflexion et une démonstration par l’exemple de la capacité du cinéma à exprimer avec justesse les souffrances des hommes. Peu importe dès lors si Sabzian ment, peu importe la réalité de ses intentions, le film a accédé bien au-delà de ce simple jeu de devinette. Mais «Close-up» est loin de n’être qu’un exercice réflexif sur le cinéma. C’est aussi un film qui retranscrit avec une sensibilité inouïe un malaise social, constituant, outre la peinture saisissante du malaise de Sabzian, un témoignage poignant sur les déshérités de la société iranienne, 10 ans après la révolution islamique. C’est aussi une riche méditation sur la justice et sa capacité (ou incapacité) à juger de ce qui relève de l’art. C’est aussi un film directement émouvant. Les dernières minutes sont à ce titre d’une intensité sensationnelle, et la panne de micro qui hache le son, en augmentant l’effet de réel, n’en rend que plus puissante encore cette charge émotionnelle (à se demander d’ailleurs si ce n’est pas encore là un effet voulu par Kiarostami…). Le cinéaste parachève le parfait joyau cinématographique qu’il a taillé en exauçant le vœu de Sabzian et de ses victimes, leur faire tourner un film, absolvant par ce geste le mensonge de l’accusé. «Close-up» est un chef d’œuvre absolu, une œuvre complète qui annonce, tout en la contenant, la réflexion sur le cinéma que le cinéaste mènera au cours des dix années suivantes.

[4/4]

vendredi 17 février 2012

« Seven invisible men » de Sharunas Bartas (2005)

Avec «Seven invisible men», Sharunas Bartas creuse un peu plus le sillon ouvert avec «Few of us», qui reste à ce jour son meilleur film. La construction des deux films est très similaire : on a tout d’abord une errance, à travers de remarquables paysages, puis cette errance trouve son terme dans une demeure où une fête alcoolisée sert de prétexte pour amorcer les ressorts dramatiques qui précipiteront la conclusion sombre du film, marquée par un coup de feu vengeur. Ce parallèle entre les deux films peut même conduire à ne voir dans «Seven invisible men» qu’une transposition de «Few of us» dans un nouveau décor, la Crimée. Ce mimétisme est d’ailleurs le principal point faible du film, puisque nous gardons une impression de déjà vu, de redite. Mais c’est tout de même l’occasion de retrouver, en partie, ce qui faisait le charme du magnifique «Few of us», à savoir principalement une confiance, une foi inouïe dans la beauté de la seule image cinématographique, qui peut alors se dispenser de tout commentaire et de toute explication. La première partie du film sert à introduire le petit groupe de personnages que nous allons suivre. Nous ne savons pas d’où ils viennent, nous ne connaîtrons rien de leur histoire et c’est à peine si nous parviendrons à identifier la nature des liens qui les unissent. L’anonymat des personnages est une des caractéristiques fortes du cinéma de Bartas. La première séquence du film est un remarquable morceau d’épure et d’efficacité cinématographique. Quelques visages filmés de près qui semblent guetter quelque chose, une alarme de voiture aussitôt éteinte, tout le monde monte à bord et la voiture disparaît… Ce vol suffit à se faire une idée sur ces personnages, à imaginer leur situation sociale. S’en suit une errance mutique dans les magnifiques paysages de Crimée. Les personnages apparaissent paumés, sculptés dans la désillusion, porteurs d’un malaise qui leur rend pénible la simple existence. Ils vont "tout droit", c’est à dire nulle part, leur âme n’a de repos à aucun endroit et rappelle celle du Baudelaire de «Anywhere out of the world». Cette errance, il faut bien le reconnaître, en reposant uniquement sur un geste esthétique, n’évite pas toujours quelques longueurs, et peut s’avérer légèrement ennuyeuse. Cette première partie du film est néanmoins indispensable pour la suite car elle permet de créer, par le seul défilement du temps, une relation entre les personnages et le spectateur. Mais cette partie n’est presque que ça, utile pour la suite, et peine à fasciner. Bartas ne parvient pas à retrouver ici la gestion très maîtrisée du temps dont il avait fait preuve sur «Trois jours», film qui n’était qu’une errance, jamais longue, et qui ne laissait jamais indifférent. La seconde partie du film permet de retrouver Bartas dans ce qu’il sait faire de mieux : filmer des visages, des gueules, des gens qui chantent, boivent, éructent, bref, vivent. On reconnaît le regard du cinéaste-ethnologue, qui, en captant des moments de vie, parvient à faire apparaître au-delà de l’image, comme par transparence, tout un univers social, toute l’histoire de peuples (les Tatars) et de pays… Cette longue séquence de beuverie, formellement remarquable, nous montre l’homme sous l’angle de son animalité. Un malaise diffus se fait jour au milieu des chants et des éclats de rire, donnant la sensation que tout peut déraper de n’importe quel côté, à n’importe quel moment. Le film s’achèvera dans le drame et la détresse. «Seven invisible men» comporte quelques très beaux moments, mais paraît quelque peu terne en comparaison à son aîné «Few of us», bien plus inspiré.

[2/4]

lundi 6 février 2012

« Finis Terrae » de Jean Epstein (1929)

[2/4]