«La beauté réside dans la vérité même de la vie, pour autant que l'artiste la découvre et l'offre fidèlement à la vision unique qui est la sienne.» Andreï Tarkovski, Le Temps Scellé (1989)

jeudi 30 juin 2011

« Le Narcisse noir » (Black narcissus) de Michael Powell et Emeric Pressburger (1947)

« Week-end » de Jean-Luc Godard (1967)

[2/4]

« The Tree of life » de Terrence Malick (2011)

mercredi 29 juin 2011

« Une Séparation » (Jodaeiye Nader az Simin ) d'Asghar Farhadi (2011)

mardi 28 juin 2011

« La Prisonnière du désert » (The searchers) de John Ford (1956)

lundi 27 juin 2011

« Le Roman de Renard » de Ladislas Starewitch (1941)

« Le Conte des contes » (Skazka skazok) de Youri Norstein (1978)

« Le Hérisson dans le brouillard » (Yozhik v tumane) de Youri Norstein (1975)

« Le Héron et la cigogne » (Tsaplya i Zuravl) de Youri Norstein (1974)

« La Renarde et le lièvre » (Lisa i zayats) de Youri Norstein (1973)

« La Bataille de Kerjenets » (Secha pri Kerzhentse) de Youri Norstein et Ivan Ivanov-Vano (1971)

Avec son second court métrage, Youri Norstein franchit une nouvelle étape : aussi bien sur le fond que sur la forme, « La Bataille de Kerjenets » est une oeuvre d'une grande poésie, magnifiée par la musique du compositeur russe Rimski-Korsakov, à savoir des extraits de son opéra « La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia », dont le présent film constitue l'illustration d'un des passages. Cette fois, avec son collaborateur Ivan Ivanov-Vano, autre grand nom de l'animation russe, Youri Norstein s'inspire de l'art sacré orthodoxe, d'icônes et autres fresques religieuses comme d'enluminures. Et le résultat est d'une grande beauté : l'animation se fait musicale, couleurs, corps et mouvements virevoltant et s'entrechoquant au son de choeurs russes ou d'un orchestre extraordinairement bien exploité (Rimski-Korsakov est décidément l'un des plus grands compositeurs qui aient été). Certes c'est peut-être avant tout cette musique qui donne au film toute sa force, néanmoins la façon dont Youri Norstein s'en inspire ne laisse pas de doute quant à son talent, un autre que lui n'aurait certainement pas su embellir et « donner forme » aux sons et à l'histoire de cette ville sauvée par la prière de l'invasion Tartare. Qui plus est, Norstein ose une fois encore différentes techniques d'animation, et n'hésite pas à tenter des plans audacieux et singuliers pour un film animé, renouvelant ainsi la grammaire du genre. Une réussite!

Avec son second court métrage, Youri Norstein franchit une nouvelle étape : aussi bien sur le fond que sur la forme, « La Bataille de Kerjenets » est une oeuvre d'une grande poésie, magnifiée par la musique du compositeur russe Rimski-Korsakov, à savoir des extraits de son opéra « La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia », dont le présent film constitue l'illustration d'un des passages. Cette fois, avec son collaborateur Ivan Ivanov-Vano, autre grand nom de l'animation russe, Youri Norstein s'inspire de l'art sacré orthodoxe, d'icônes et autres fresques religieuses comme d'enluminures. Et le résultat est d'une grande beauté : l'animation se fait musicale, couleurs, corps et mouvements virevoltant et s'entrechoquant au son de choeurs russes ou d'un orchestre extraordinairement bien exploité (Rimski-Korsakov est décidément l'un des plus grands compositeurs qui aient été). Certes c'est peut-être avant tout cette musique qui donne au film toute sa force, néanmoins la façon dont Youri Norstein s'en inspire ne laisse pas de doute quant à son talent, un autre que lui n'aurait certainement pas su embellir et « donner forme » aux sons et à l'histoire de cette ville sauvée par la prière de l'invasion Tartare. Qui plus est, Norstein ose une fois encore différentes techniques d'animation, et n'hésite pas à tenter des plans audacieux et singuliers pour un film animé, renouvelant ainsi la grammaire du genre. Une réussite!« Le 25 octobre - Premier jour » (25-е - pervyi den) de Youri Norstein et Arkadi Tiourine (1968)

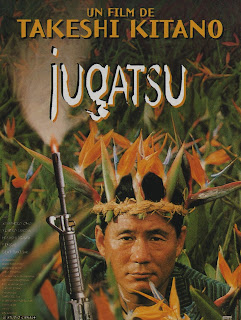

« Jugatsu » (3-4x jugatsu) de Takeshi Kitano (1990)

mardi 21 juin 2011

« Pompoko » (Heisei tanuki gassen ponpoko) de Isao Takahata (1994)

lundi 20 juin 2011

« Ponyo sur la falaise » (Gake no ue no Ponyo) d'Hayao Miyazaki (2008)

dimanche 19 juin 2011

« Mon voisin Totoro » (Tonari no Totoro) d'Hayao Miyazaki (1988)

samedi 18 juin 2011

« New Rose Hotel » d'Abel Ferrara (1998)

jeudi 16 juin 2011

« Le Labyrinthe de Pan » (El laberinto del fauno) de Guillermo del Toro (2006)

mardi 14 juin 2011

« Une femme est une femme » de Jean-Luc Godard (1961)

lundi 13 juin 2011

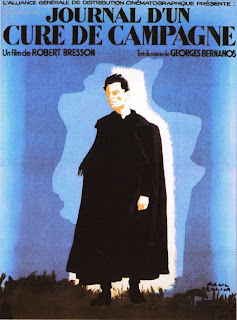

« Journal d'un curé de campagne » de Robert Bresson (1951)

dimanche 12 juin 2011

« Athènes, retour à l’Acropole » (Athina, epistrofi stin Akropoli) de Theo Angelopoulos (1983)

«Athènes, retour à l’Acropole» commence exactement là où s’arrêtait «Alexandre le Grand», par le même plan : un vaste panoramique de la capitale grecque s’achevant sur une vue de l’Acropole. Ce moyen métrage est un poème d’Angelopoulos sur sa ville natale, réalisé dans le cadre d’une série de documentaires télévisés sur les capitales européennes. Le film n’a donc ni l’ambition, ni l’ampleur des films précédents du cinéaste, mais n’en n’est pas pour autant insignifiant. «Athènes, retour à l’Acropole», est une transition dans la filmographie d’Angelopoulos, transition vers la forme plus élégiaque des films à venir. Après la quête d’identité du cinéaste menée dans l’histoire passée de son pays, le film marque également le passage au temps présent. Angelopoulos filme sa ville en poète, usant de longs travellings et de lents panoramiques qui viennent illustrer et faire le contrepoint aux commentaires en voix off. Ces commentaires se composent d’anecdotes personnelles et de souvenirs d’enfance du cinéaste, mais aussi de récits historiques, ponctués par des lectures de poèmes de Georges Séféris. L’Histoire de la Grèce et de la ville se mélange à l’histoire du cinéaste, annonçant l’orientation nouvelle du cinéma d’Angelopoulos, davantage focalisé sur les histoires individuelles et la condition humaine. Le film continue néanmoins de creuser le sillon des liens entre passé et présent, la caméra cherchant dans l’Athènes contemporaine les traces du passé, depuis les ruines de l’Antiquité jusqu’aux marques de la guerre laissées sur les façades des maisons. Angelopoulos raconte que sa maison natale a été détruite pour laisser place aux fouilles archéologiques. Juste sous sa chambre d’enfant, sous une certaine couche de terre, les archéologues ont découvert les vestiges d’une chambre antique avec des jouets indiquant qu’y dormait un petit enfant. Cette image poétique d’une circularité de l’Histoire est une belle illustration du sens de «Athènes, retour à l’Acropole». On regrettera l’omniprésence de la voix off qui, pour un spectateur n’entendant pas le grec, oblige à lire constamment les sous-titres, ne permettant pas d’apprécier pleinement l’image et rendant délicate l’immersion dans le film. Ca ne vaut pas une élégie sokourovienne (le cinéaste russe est l’un des rares à exceller dans ce registre), mais on peut facilement se laisser bercer par ce poème visuel. Restons objectif cela dit, «Athènes, retour à l’Acropole» reste une transition dans le parcours du cinéaste, une étape qu’on oubliera vite.

[1/4]

jeudi 9 juin 2011

« Alexandre le grand » (O Megalexandros) de Theo Angelopoulos (1980)

La veille du premier jour du 20ème siècle, un bandit parvient, dans des circonstances douteuses, à s’évader de prison. Il libère les autres détenus qui voient en lui un sauveur, un héros qui serait non moins que la réincarnation d’Alexandre III de Macédoine. Dans une sublime scène, le bandit, dès lors dénommé Alexandre le Grand, est intronisé comme libérateur du peuple dans une clairière où l’attend son Bucéphale. La troupe se dirige alors vers le village natal d’Alexandre. A son arrivée, celui-ci constate les changements qui ont affecté son village: toutes les terres et tous les biens ont été collectivisés, chacun participe également aux tâches, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, un tribunal populaire a été instauré, etc ; bref, le village ressemble à une commune autogérée vivant l’utopie d’un anarcho-collectivisme égalitaire et libérateur. Ce rêve fragile présentera rapidement ses limites et ne résistera pas à la restitution des terres promise par Alexandre et sa bande. La confusion naissante obligera Alexandre à se radicaliser et à affermir son autorité, alimentant son délire de grandeur : le libérateur, celui que l’on voyait comme un révolutionnaire moderne, deviendra tyran. Sous l’apparence de la tragédie antique, le film d’Angelopoulos est une métaphore et une allégorie. Le cinéaste illustre sa perte des illusions dans les utopies politiques du siècle passé et dénonce la tendance des peuples à se fabriquer des idoles, des icônes incapables de gérer le pouvoir qui leur est donné, comme si celui-ci ne pouvait que pervertir. Alexandre dira au bout de 2h30 de film ses premiers mots, qui résument ce poids impossible à porter : «Je me suis réveillé cette tête de marbre entre les mains, qui m’épuise les coudes que je ne sais où appuyer». Angelopoulos s’en prend à la folie des hommes s’inventant des dieux qu’ils finissent ensuite par dévorer (ici au sens premier du terme, lors de la magistrale séquence finale du film). Après s’être focalisé sur son pays la Grèce, le cinéaste réalise ici une fable à la fois poétique et politique, intemporelle et universelle. On ne manquera cependant pas d’y remarquer, à juste titre, l’une des premières grandes critiques cinématographiques du régime soviétique qui s’effondrera 9 ans plus tard (les nombreux films qui suivront cet élan ne seront que rarement à la hauteur), et la figure d’Alexandre évoque fortement le personnage de Staline... Ce contenu très didactique est fort heureusement servi par une mise en scène et des images de toute beauté. Le rythme particulier de la caméra d’Angelopoulos n’évite pas toujours de petites longueurs (le film dure 3h20), et certaines signatures stylistiques du cinéaste (notamment les panoramiques à 360°) peuvent, pour la première fois, sembler trop préméditées, sans perdre pour autant de leur superbe. Mais ces réserves ne viennent aucunement entacher mon enthousiasme. Les 15 dernières minutes du film laissent pantois, le cinéaste enchaînant les idées fortes et les plans majestueux. Grand film…

[4/4]

mardi 7 juin 2011

« Les chasseurs » (I Kynighi) de Theo Angelopoulos (1977)

«Les chasseurs» est le troisième volet de la trilogie d’Angelopoulos consacrée à l’histoire de la Grèce contemporaine. Après avoir traité des années 1939 à 1952 dans «Le voyage des comédiens», le cinéaste balaie ici les années 1949 à 1977, date de la réalisation du film. «Les chasseurs» marque un changement de ton par rapport aux 2 films précédents : l’ironie dénote une certaine aigreur du cinéaste, la critique est plus virulente, s’apparentant presque à une condamnation. Là où «Le voyage des comédiens» avait une portée universelle et où Angelopoulos se gardait d’afficher ses idées politiques dans le contenu du film (la forme les trahissait néanmoins), «Les chasseurs» se présente comme le film le plus politisé du cinéaste qui assène une charge sévère contre la bourgeoisie grecque de droite, accusée de toutes les atrocités, de tous les actes de lâcheté, de collaboration, de trahison et de mensonge des 40 années précédant la réalisation du film. Même si cela est vrai historiquement (je ne suis pas suffisamment au fait de l’histoire grecque pour comprendre toutes les allusions du cinéaste), ce changement de ton ne sera pas du goût de tous, et le côté parfois caricatural de certains personnages ne manquera pas d’en agacer quelques uns... Angelopoulos accuse la classe dirigeante de nier et d’oublier la réalité historique de son pays, réalité historique qui reste bien souvent la seule consolation des perdants. D’où ce ton amer, révélateur d’un profond pessimisme: Angelopoulos semble ici faire son deuil de la révolution. L’argument est simple et repose sur une allégorie : en 1977, au cours d’une partie de chasse, un groupe d’amis de la haute bourgeoisie grecque découvre dans la neige le corps d’un maquisard de l’Armée révolutionnaire de Libération. Le problème est que le sang du cadavre est frais alors que les derniers maquisards ont été balayés pendant la guerre civile de 1949. Cela fera dire à l’un de ces hommes : «Le fait qu’il soit là est une erreur historique». La construction allégorique du film ainsi que cette bourgeoisie prise comme cible par le cinéaste rappellent immanquablement «L’ange exterminateur» de Buñuel. Ici, le cadavre illustre la mauvaise conscience de toute cette classe dirigeante, ses regrets, son sentiment de culpabilité. Ce fantôme de la révolution vient les tourmenter, les effrayer, les obligeant à une certaine prise de conscience (prise de conscience qui s’avèrera inutile et sans conséquence dans la terrible séquence finale). On assiste alors une sorte de procès symbolique en huis clos. Les personnages assis autour du cadavre relatent chacun à leur tour un épisode de leur vie, épisode révélateur de leur responsabilité dans les évènements politiques passés. Les acteurs devenant acteurs de l’Histoire par distanciation brechtienne, ce sont plus généralement les épisodes marquants de la vie politique intérieure de la Grèce qui sont ainsi retranscrits. Comme dans «Le voyage des comédiens», Angelopoulos utilise magistralement le plan-séquence pour naviguer entre présent et passé au sein d’un même travelling. Il pousse ici la logique encore plus loin, laissant le temps au passé de se reconstituer sous nos yeux, les acteurs participant même au changement de décors. Si l’on peut débattre du point de vue choisi par Angelopoulos, il paraît difficile d’émettre des réserves quant au travail extraordinaire que le cinéaste réalise au niveau de la mise en scène, d’une inventivité exceptionnelle. «Les chasseurs» s’affirme de plus comme un film magnifique, Arvanitis réalisant un superbe travail photographique. Un grand film qui met un terme à une trilogie dont on ne peut que louer l’intelligence et la beauté.

[4/4]

« Bande à part » de Jean-Luc Godard (1964)

lundi 6 juin 2011

« Le Chant des oiseaux » (El cant dels ocells) d'Albert Serra (2008)

[2/4]

« Le voyage des comédiens » (Ô thiassos) de Theo Angelopoulos (1975)

«Le voyage des comédiens» constitue le deuxième volet, après «Jours de 36», d’une trilogie consacrée par Angelopoulos à l’histoire de la Grèce de la seconde moitié du 20ème siècle. C’est également le film de la maturité pour le cinéaste grec, maturité esthétique et intellectuelle. Le film, comme son titre l’indique, retrace le parcours d’une troupe de comédiens itinérants dans la Grèce des années 1939 à 1952, soit de la dictature du général Metaxás à l’élection du maréchal Papagos, période troublée qui a vu se succéder guerre, occupation, tentative de révolution et guerre civile. A l’instar du cinéaste hongrois Miklós Jancsó, Angelopoulos mène dans cette trilogie une réflexion sur l’histoire de son pays et se pose en témoin de la mémoire collective du peuple Grec. «Le voyage des comédiens» est donc un film qui s’ancre pleinement dans un lieu et dans une époque, mais qui, par les interrogations esthétiques, morales, et existentielles qu’il pose, s’adresse à tous. Les deux caractéristiques fortes du cinéma d'Angelopoulos, caractéristiques que l’on avait repérées dans ses deux premiers films, à savoir la distanciation brechtienne et une véritable esthétique du plan-séquence, atteignent ici des sommets de beauté et d’intelligence qui forcent l’admiration. Concernant le procédé proprement stylistique du plan-séquence, on pourrait même parler d’une réinvention complète du cinéaste. Dans le même plan, Angelopoulos passe d’une époque à l’autre, naviguant entre un présent identifié comme la veille des élections de 1952 et des retours en arrière (qui restent néanmoins chronologiques entre eux) jusqu’à 1939. Cette prouesse ne s’accompagne d’aucune lourdeur et n’engendre pas de confusion pour le spectateur, le cinéaste usant habilement de signes et de symboles efficaces permettant de se repérer temporellement sans difficultés. Le plan-séquence permet alors de revisiter l’histoire et de la confondre avec le présent, illustrant superbement le mouvement perpétuel d’une Histoire qui ne cesse de se répéter. Cette esthétique du plan-séquence rejoint parfaitement l’approche brechtienne du cinéaste, qui par la distanciation favorise la réflexion du spectateur. «Le voyage des comédiens» s’inscrit clairement sous l’influence du théâtre épique qui oblige le spectateur à porter un regard critique et analytique sur ce qu’il voit. Angelopoulos enrichit encore le film d’une autre dimension temporelle, s’appuyant sur une référence aux mythes anciens pour mieux comprendre le présent. C’est ainsi que les comédiens portent des noms qui renvoient à la mythologie des Atrides (le matricide Oreste, Agamemnon, Electre, Clytemnestre, etc.) et rejouent le drame antique. On retiendra à ce titre une séquence extraordinaire, dans laquelle Oreste vient venger son père communiste, dénoncé et fusillé par l’amant fasciste de sa mère. Oreste assassine sa mère et son amant alors en pleine représentation théâtrale, si bien que le public croit que le drame qui vient de se jouer fait parti de la pièce. Le crime a lieu sur scène, s’inscrit dans l’histoire de l’occupation de la Grèce, renvoie au mythe antique, et invite à une réflexion sur le cinéma et la représentation. Chaque scène est ainsi d’une incroyable richesse, que ce soit par sa beauté et l’inventivité stylistique dont fait preuve le cinéaste ou par le discours qu’elle porte, véritable dialectique sur le monde et le cinéma. «Le voyage des comédiens» est un film imposant (déjà de par sa durée, avoisinant les 4 heures), intimidant, et qui s’adresse à l’intelligence du spectateur qui doit donc faire preuve d’une certaine disponibilité (même si l’émotion n’est aucunement absente du film). Mais le jeu en vaut grandement la chandelle, Angelopoulos réalisant là son premier chef d’œuvre.

[4/4]

vendredi 3 juin 2011

« Traité de bave et d'éternité » d'Isidore Isou (1951)

jeudi 2 juin 2011

« Jours de 36 » (Meres tou 36) de Theo Angelopoulos (1972)

Au cours d’un meeting ouvrier, un militant syndicaliste est assassiné. Un ancien trafiquant de drogue devenu indicateur pour la police est arrêté et accusé du meurtre. Comprenant que l’on cherche à se débarrasser de lui, le détenu, qui a réussi à se procurer une arme, prend en otage un député dans sa cellule. Réalisé 2 ans après «La reconstitution», «Jours de 36» est un film de pure mise en scène qui confirme tout le talent d’Angelopoulos. Ici encore, le cinéaste transcende un fait divers en une œuvre universelle très riche, à différents niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture est le fait divers en lui-même, l’histoire de ce détenu devenu gênant, qui pourrait constituer le point de départ d’un film policier, ce que Angelopoulos cherche justement à éviter au maximum. Comme dans «La reconstitution», le cinéaste s’efforce d’éliminer tout suspense, créant une distanciation toute brechtienne, distanciation signifiant que l’enjeu du film n’est pas là. Pour ne pas que le spectateur puisse s’identifier au personnage, Angelopoulos ne nous le montre d’ailleurs même pas : on l’entendra juste derrière la porte de sa cellule. Le deuxième niveau de lecture correspond à la reconstitution de cette période troublée de l’histoire Grecque, période d’instabilité politique qui précéda l’instauration du gouvernement dictatorial du général Metaxas. Angelopoulos s’intéresse aux origines de la dictature, au moment du basculement (la séquence où les prisonniers ont un sursaut de liberté, en tapant leur timbale contre les barreaux des fenêtres, semant une totale confusion dans le personnel de la prison obligé de faire appel aux militaires, représente à elle seule, magistralement, ce basculement). Tourné sous le régime des colonels, le film ne fait pas explicitement référence au pouvoir en place, mais c’est l’atmosphère du film, faite d’oppression, de non-dits, de violence sourde, de murmures et de chuchotements, qui évoque sans confusion possible l’étranglement d’un pays par la dictature (l’univers contextuel et visuel du film rappelle d’ailleurs «L’esprit de la ruche» de Erice, film qui reproduisait l’ambiance d’un petit village étouffé par le franquisme). La forme même du film reproduit cet étranglement, cet enfermement, avec notamment l’utilisation de panoramiques à 360° illustrant à merveille cet encerclement par les murs (les deux panoramiques dans la cour de la prison, un de jour et l’autre de nuit, sont prodigieux). Par la puissance de suggestion de la mise en scène de Angelopoulos, ce deuxième degré de lecture ouvre sur un troisième niveau : l’universelle critique de l’autoritarisme du pouvoir et du fascisme. Je ne le nierai pas, «Jours de 36» est un film difficile, sans aucune concession faite au spectateur, film qui ne s’ouvre presque jamais. L’intrigue se déroule derrière des portes, en voix off, des séquences qui paraissent sans lien avec l’intrigue (mais qui participent bien sûr pleinement de l’univers du film) viennent casser tout début de rythme… Mais ce radicalisme dans le choix de la mise en scène était non seulement imposé par les conditions de tournage, mais ne pouvait mieux coller au propos. La forme épouse ici parfaitement le fond, lui donnant toute sa pertinence et toute sa beauté.

[3/4]